Energiemanagement

Von Klimaschutz bis Kostensparen – es gibt viele Gründe, sich einmal genauer mit dem Thema Energiemanagement auseinanderzusetzen. Welche Vorteile bringt ein Managementsystem mit sich? Und was macht eigentlich ein Energiemanager? Das Wichtigste zusammengefasst.

Was ist Energiemanagement: Definition

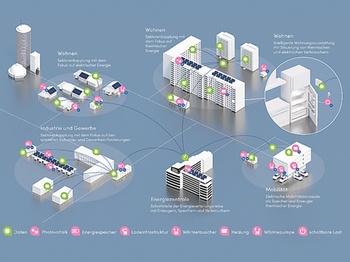

Der Begriff Energiemanagement bezeichnet das Produkt verschiedener Maßnahmen und Strategien, mithilfe derer Energie beschafft, verteilt und genutzt werden kann. Das primäre Interesse gilt dabei der Absicht, Energieverbräuche zu reduzieren und die Energieeffizienz zu optimieren, um wirtschaftliche und ökologische Ziele zu erreichen.

Ein umfassendes Energiemanagement setzt dafür sowohl im Bereich technischer und baulicher Standards an als auch an der Schnittstelle zwischen der digitalen Erfassung relevanter Verbrauchsdaten sowie deren Auswertung. Nicht zuletzt spielen auch menschliche Verhaltensweisen eine Rolle. Damit gewinnt Energiemanagement nicht nur auf politischer, institutioneller und betriebswirtschaftlicher Ebene weiter an Relevanz, sondern auch für den Einzelnen.

Teilweise werden im Zusammenhang mit dem Energiemanagement Begriffe wie "Energiecontrolling" oder "Energiemonitoring" verwendet, was eine Abgrenzung nicht leicht macht und eine Vielzahl verschiedener Definitionen ins Leben gerufen hat. Controlling und Monitoring konzentrieren sich jedoch vornehmlich auf Auswertung respektive Erfassung von Daten – sie decken damit nur Teile des Anwendungsbereiches eines ganzheitlichen Energiemanagements ab. Eine Definition, die neben der wirtschaftlichen Dimension unter anderem auch ökologische Aspekte betrachtet, findet sich zum Beispiel in der Richtlinie "VDI 4602" des Vereins Deutscher Ingenieure (VDI).

Energiemanagementsystem: Die Energieeffizienz im Blick behalten

Mit einem Energiemanagementsystem lassen sich Energieverbräuche digital erfassen, Einsparpotenziale aufdecken und effizienzsteigernde Maßnahmen implementieren. Wie genau so ein System auszusehen hat, ist nicht verpflichtend festgelegt. Allerdings gibt es zertifizierte Energiesysteme, deren Einsatz sich lohnen kann. So ist seit dem 1. Januar 2013 ein zertifiziertes Energiemanagement die Voraussetzung, um beispielsweise steuerliche Entlastungen nach §55 des Energie- und §10 des Strom-Steuergesetzes in Anspruch nehmen zu können.

Für die Zertifizierung von Energiemanagementsystemen gibt es verschiedene Standards:

- Als internationaler Standard gilt die ISO 50001, die in Deutschland als DIN EN ISO 50001 im Jahr 2012 in Kraft getreten ist. Sie regelt die Anforderungen, die ein Energiemanagementsystem erfüllen muss, um zertifiziert zu werden.

- Über das EU-Umweltmanagement-Gütesiegel EMAS, das auf der der ISO 14001 aufbaut, kann ebenfalls eine Zertifizierung erfolgen. Hier ist jedoch Achtsamkeit geboten, da über EMAS zwar ein Großteil der Anforderungen an ein systematisches Energiemanagement abgedeckt werden kann, dadurch aber nicht automatisch die Voraussetzungen der DIN EN ISO 50001 erfüllt werden.

- Eine dritte Option kann eine Zertifizierungsgesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen sein. Diese werden durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) überprüft. Die DAkkS bietet online eine Übersicht der akkreditierten Stellen.

Das betriebliche Energiemanagement der ISO 50001 folgt dem PDCA-Kreislauf, den auch verschiedene andere Managementsysteme nutzen. Eine Implementierung in ein möglicherweise bereits vorhandenes System wird dadurch erleichtert. Das Akronym PDCA steht für ein dynamisches, sich wiederholendes Modell – Plan, Do, Check und Act – mit dem Energieverbräuche in vier Phasen immer wieder neu bewertet und optimiert werden können. Ziel ist die kontinuierliche Senkung der energiebezogenen Kosten.

- Plan (Planen): Energiesparziele aufstellen, Strategie festlegen, Maßnahmen und Verantwortlichkeiten festlegen, erforderliche Mittel bereitstellen, Aktionsplan aufstellen

- Do (Umsetzen): Managementstrukturen zur Unterhaltung eines kontinuierlichen Prozesses einführen, Verbesserungsmaßnahmen durchführen (z.B. effiziente Technologien/Verfahren)

- Check (Kontrollieren): Überprüfung des Zielerreichungsgrades und der Effektivität des Energiemanagementsystems, Sammlung neuer Ideen via Energieaudit, ggf. Einbeziehung eines externen Experten

- Act (Handeln): Strategische Optimierung durch Zusammenfassung der aktuellen Energiedaten, der Auditergebnisse und neuer Erkenntnisse, Bewertung des Fortschritts anhand aktueller Energiemarktdaten, Ableitung neuer Ziele

Energiemanagementbeauftragter

Für ein langfristig erfolgreiches Energiemanagement nehmen zertifizierte Managementsysteme insbesondere auch das betriebliche Führungspersonal in die Pflicht: So zählt zu dessen Verpflichtungen innerhalb eines nach ISO 50001 zertifizierten Systems unter anderem die Benennung eines Energiemanagementbeauftragten (auch "Energiemanager") mit festgelegten Verantwortlichkeiten und Befugnissen für die Verwirklichung des Systems. Dieser Schritt fällt im PDCA-Kreislauf in den Abschnitt "Plan".

Der Energiemanager ist – wenn auch nicht alleinig – verantwortlich für die Einhaltung der in ISO 50001 festgelegten Anforderungen an das Energiemanagementsystem. Er übernimmt zum Beispiel auch die Verantwortung für die Entwicklung von Kriterien und Methoden, damit das Managementsystem sowie seine Überwachung funktionieren. Außerdem übernimmt er die Bildung und anschließende Koordinierung eines Energieeffizienzteams, dessen Aufgabe im Aufbau und in der Pflege des Managementsystems liegt.

Energieeffizienz für Gebäude und Industrie

Im Rahmen der Energiewende hat sich die deutsche Bundesregierung das Ziel gesetzt, den Stromverbrauch in Deutschland – verglichen mit dem Wert von 2008 – bis 2020 um zehn Prozent und bis 2050 um 25 Prozent zu verringern. Gleichzeitig ist im Klimaschutzplan 2050 eine Reduzierung von Treibhausgasemissionen festgelegt.

Die Anforderungen an die verschiedenen Sektoren, wie zum Beispiel die Landwirtschaft oder den Verkehrssektor, sind dabei unterschiedlich groß. So soll sich im Gebäudebereich der Heizwärmebedarf bis 2020 um 20 Prozent vermindern und der Primärenergiebedarf bis 2050 um 80 Prozent. Bis 2030 sollen die CO2-Emissionen um etwa 66 Prozent reduziert werden. Der „Fahrplan für einen nahezu klimaneutralen Gebäudebestand“ setzt zur Erreichung der Ziele auf ambitionierte Neubaustandards, langfristige Sanierungsstrategien für den Bestand und die Abkehr von fossilen Heizungssystemen.

Um den Primärenergieverbrauch in Deutschland nachhaltig zu senken, muss auch der Industriesektor ungenutzte Potenziale identifizieren. Energieeffizienz und die intensivere Nutzung erneuerbarer Energien nehmen deshalb eine Schlüsselrolle bei der Energiewende ein. Für den Industriesektor ist im Klimaschutzplan zudem eine CO2-Reduzierung von etwa 50 Prozent vorgesehen. Zur Zielerreichung sollen unter anderem Energieeffizienzmaßnahmen wie die Nutzung bestehender Abwärmepotenziale beitragen.